Racconto di Arthur C. Clarke

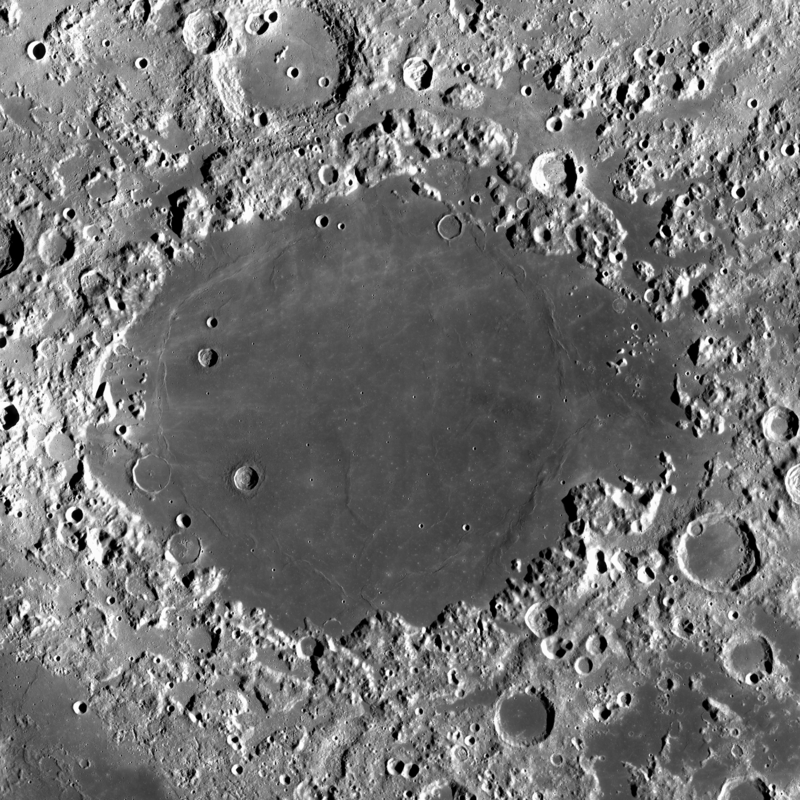

La prossima volta che vedrete la luna piena alta a sud, guardate attentamente il suo bordo destro e lasciate che l’occhio salga lungo la curva del disco. Nel quadrante a nord-est noterete un piccolo ovale scuro: chiunque abbia una vista normale può trovarlo facilmente. È la grande pianura recintata, una delle più belle della Luna, nota come Mare Crisium, il Mare delle Crisi. Con un diametro di 300 miglia e quasi completamente circondata da un anello di magnifiche montagne, non era mai stata esplorata fino a quando non vi entrammo nella tarda estate del 1996.

La nostra era una spedizione di grande portata. Avevamo due cargo pesanti che avevano trasportato i rifornimenti e le attrezzature dalla base lunare principale nel Mare Serenitatis, a cinquecento miglia di distanza. C’erano anche tre piccoli razzi destinati al trasporto a corto raggio nelle regioni che i nostri veicoli di superficie non potevano attraversare. Fortunatamente, la maggior parte del Mare Crisium è molto pianeggiante. Non ci sono i grandi crepacci così comuni e pericolosi altrove e ci sono pochissimi crateri o montagne di qualsiasi dimensione. Per quanto ne sapevamo, i nostri potenti trattori caterpillar non avrebbero avuto difficoltà a portarci ovunque volessimo.

Ero il geologo – o selenologo, se si vuole essere pedanti – a capo del gruppo che esplorava la regione meridionale del Mare. Ne avevamo attraversato un centinaio di chilometri in una settimana, costeggiando i contrafforti delle montagne lungo la riva di quello che un tempo era l’antico mare, circa un miliardo di anni prima. Quando la vita stava nascendo sulla Terra, qui stava già morendo. Le acque si stavano ritirando lungo i fianchi di quelle stupende scogliere, ritirandosi nel cuore vuoto della Luna. Sulla terra che stavamo attraversando, l’oceano senza sponde un tempo era stato profondo mezzo miglio, e ora l’unica traccia di umidità era la brina che a volte si può trovare nelle grotte in cui la luce bruciante del sole non è mai penetrata.

Avevamo iniziato il nostro viaggio nella lenta alba lunare e avevamo ancora quasi una settimana di tempo terrestre prima del tramonto. Una mezza dozzina di volte al giorno lasciavamo il veicolo e uscivamo con le tute spaziali per andare a caccia di minerali interessanti o per collocare dei segnali per guidare i futuri viaggiatori. Era una routine poco impegnativa. Non c’è nulla di pericoloso o di particolarmente eccitante nell’esplorazione lunare. Potevamo vivere comodamente per un mese nei nostri veicoli pressurizzati e, in caso di problemi, potevamo sempre chiedere aiuto via radio e restare in attesa che una delle astronavi venisse a salvarci.

Ho detto poc’anzi che l’esplorazione lunare non ha nulla di eccitante, ma naturalmente non è vero. Non ci si stanca mai di quelle incredibili montagne, molto più aspre delle dolci colline della Terra. Non sapevamo mai, aggirando i promontori di quel mare scomparso, quali nuovi splendori ci sarebbero stati rivelati. L’intera curva meridionale del Mare Crisium è un vasto delta dove un tempo una ventina di fiumi trovavano la loro strada nell’oceano, alimentati forse dalle piogge torrenziali che devono aver sferzato le montagne nella breve epoca vulcanica in cui la Luna era giovane. Ognuna di queste antiche valli era un invito, che ci sfidava a salire verso le sconosciute alture che si trovavano al di là. Ma avevamo ancora un centinaio di chilometri da percorrere e potevamo solo guardare con nostalgia le altezze che altri dovevano scalare.

A bordo del veicolo lunare tenevamo l’ora terrestre e, esattamente alle 22.00, l’ultimo messaggio radio sarebbe stato inviato alla base e avremmo chiuso i battenti per la giornata. Fuori, le rocce bruciavano ancora sotto il sole quasi verticale, ma per noi era notte finché non ci svegliavamo di nuovo otto ore dopo. Allora uno di noi preparava la colazione, c’era un gran ronzio di rasoi elettrici e qualcuno accendeva la radio a onde corte per ricevere notizie dalla Terra. In effetti, quando l’odore di salsicce fritte cominciava a riempire la cabina, a volte era difficile credere che non fossimo tornati nel nostro mondo: tutto era così normale e familiare, a parte la sensazione di peso ridotto e la lentezza innaturale con cui gli oggetti cadevano.

Era il mio turno di preparare la colazione nell’angolo della cabina principale che fungeva da cucina. Ricordo quel momento in modo piuttosto vivido dopo tutti questi anni, perché la radio aveva appena suonato una delle mie melodie preferite, la vecchia aria gallese “David of the White Rock”.

Il nostro autista era già fuori con la tuta spaziale e stava ispezionando i cingoli. Il mio assistente, Louis Garnett, era a prua nella postazione di controllo e stava inserendo in ritardo alcune annotazioni nel diario di bordo del giorno prima.

Mentre stavo vicino alla padella aspettando, come una qualsiasi casalinga terrestre, che le salsicce si rosolassero, lasciai vagare lo sguardo sulle pareti montuose che coprivano l’intero orizzonte meridionale, allontanandosi dalla vista a est e a ovest sotto la curva della Luna. Sembravano distanti solo uno o due chilometri dal trattore, ma sapevo che la più vicina era a venti miglia di distanza. Sulla Luna, naturalmente, non c’è perdita di dettagli con la distanza, non c’è quella nebulosità quasi impercettibile che ammorbidisce e talvolta trasfigura tutte le cose lontane sulla Terra.

Quelle montagne erano alte tremila metri e si arrampicavano ripide sulla pianura come se secoli fa un’eruzione sotterranea le avesse spinte verso il cielo attraverso la crosta fusa. Anche la base della più vicina era nascosta alla vista dalla superficie fortemente curvata della pianura, perché la Luna è un mondo molto piccolo e da dove mi trovavo l’orizzonte era a sole due miglia di distanza.

Alzai gli occhi verso le cime che nessun uomo aveva mai scalato, le cime che, prima dell’avvento della vita terrestre, avevano osservato gli oceani ritirarsi con amarezza nelle loro tombe, portando con sé la speranza e la promessa in embrione di un mondo abitabile. La luce del sole batteva contro quei bastioni con un bagliore che faceva male agli occhi, eppure solo poco sopra di esse le stelle brillavano costantemente in un cielo più nero di una mezzanotte invernale sulla Terra.

Mi stavo voltando quando il mio occhio colse un luccichio metallico in alto sulla cresta di un grande promontorio che si protendeva nel mare trenta miglia a ovest. Era un punto di luce senza dimensioni, come se una stella fosse stata strappata al cielo da uno di quei picchi crudeli, e immaginai che una superficie rocciosa liscia catturasse la luce del sole e la proiettasse direttamente nei miei occhi. Queste cose non sono rare. Quando la Luna è al secondo quarto, gli osservatori sulla Terra possono talvolta vedere le grandi catene dell’Oceanus Procellarum bruciare con un’iridescenza bianco-azzurra, mentre la luce del sole balza dalle loro pendici per poi tornare da un mondo all’altro. Ma io ero curioso di sapere che tipo di roccia potesse brillare così intensamente lassù, così salii sulla torretta di osservazione e orientai il nostro telescopio da quattro pollici verso ovest.

Riuscii a vedere quanto bastava per stuzzicarmi. Chiaro e nitido nel campo visivo, le cime delle montagne sembravano distanti solo mezzo miglio, ma qualsiasi cosa stesse catturando la luce del sole era ancora troppo piccola per essere risolta. Eppure sembrava avere una simmetria sfuggente e la cima su cui poggiava era curiosamente piatta. Rimasi a lungo a fissare quell’enigma scintillante, tendendo gli occhi nello spazio, finché un odore di bruciato proveniente dalla cambusa mi disse che le nostre salsicce per la colazione avevano compiuto invano il loro viaggio di un quarto di milione di miglia.

Per tutta quella mattina ci facemmo strada attraverso il Mare Crisium, mentre le montagne occidentali si stagliavano più alte nel cielo. Anche quando eravamo in esplorazione con le tute spaziali, la discussione continuava via radio. I miei compagni sostenevano che era assolutamente certo che sulla Luna non ci fosse mai stata alcuna forma di vita intelligente. Gli unici esseri viventi mai esistiti erano alcune piante primitive e i loro antenati. Lo sapevo bene come tutti, ma ci sono momenti in cui uno scienziato non deve temere di rendersi ridicolo.

“Sentite”, dissi alla fine, “io vado lassù, se non altro per la mia tranquillità. Quella montagna è alta meno di dodicimila piedi, cioè solo duemila per la gravità terrestre, e posso fare il viaggio in venti ore al massimo. Ho sempre voluto salire su quelle colline, comunque, e questo mi dà un’ottima scusa”.

“Se non ti rompi il collo”, disse Garnett, “sarai lo zimbello della spedizione quando torneremo alla Base. Probabilmente d’ora in poi quella montagna si chiamerà Wilson’s Folly”.

“Non mi romperò il collo”, dissi con fermezza. “Chi è stato il primo uomo a scalare il Pico e lo Helicon?”

“Ma non eri piuttosto giovane a quei tempi?” chiese Louis con delicatezza.

“Questo”, risposi con grande dignità, “è un motivo come un altro per andare”.

Quella sera andammo a letto presto, dopo aver guidato il trattore fino a mezzo miglio dal promontorio. Garnett sarebbe venuto con me al mattino; era un buon scalatore e spesso mi aveva accompagnato in simili imprese. Il nostro autista fu ben felice di essere lasciato al comando della macchina.

A prima vista, quelle pareti rocciose sembravano del tutto impraticabili, ma per chiunque abbia una buona predisposizione per le altezze, scalare è facile in un mondo in cui tutti i pesi sono solo un sesto del loro valore normale. Il vero pericolo dell’alpinismo lunare è l’eccessiva sicurezza; un salto di 600 piedi sulla Luna può uccidere tanto quanto una caduta di 100 piedi sulla Terra.

Ci fermammo per la prima volta su un’ampia cengia a circa quattromila piedi sopra la pianura. L’ascesa non era stata molto difficile, ma le mie membra erano irrigidite dallo sforzo non abituale ed ero contento di riposare. Potevamo ancora vedere il trattore come un minuscolo insetto metallico ai piedi della scarpata, e riferimmo i nostri progressi all’autista prima di iniziare la salita successiva.

All’interno delle nostre tute si stava comodamente freschi, perché le unità di refrigerazione combattevano il sole feroce e portavano via il calore corporeo delle nostre fatiche. Raramente ci parlavamo, se non per comunicarci le istruzioni per l’arrampicata e per discutere il nostro miglior piano di salita. Non so cosa pensasse Garnett, probabilmente che questa era la più folle impresa in cui si fosse mai imbarcato. Io ero più che d’accordo con lui, ma la gioia dell’arrampicata, la consapevolezza che nessun uomo aveva mai percorso questa strada prima di allora e l’euforia del paesaggio che si allargava sempre di più mi davano tutta la ricompensa di cui avevo bisogno.

Non credo di essermi particolarmente emozionato quando vidi davanti a noi la parete di roccia che avevo ispezionato per la prima volta con il telescopio da trenta miglia di distanza. Si sarebbe livellata a una cinquantina di piedi sopra le nostre teste e lì, sull’altopiano, ci sarebbe stata la cosa che mi aveva attirato in quelle lande desolate. Quasi certamente non era altro che un masso spaccato secoli fa dalla caduta di una meteora, con i suoi piani di fenditura ancora freschi e luminosi in questo silenzio incorruttibile e immutabile.

Non c’erano appigli sulla parete rocciosa e dovemmo usare un rampino. Le mie braccia stanche sembravano acquistare nuova forza quando facevo ruotare l’ancora metallica a tre punte intorno alla mia testa e la spedivo al cielo verso le stelle. La prima volta si staccò e ricadde lentamente quando tirammo la corda. Al terzo tentativo, i rebbi fecero presa saldamente e i nostri pesi combinati non riuscirono a spostarla.

Garnett mi guardò con ansia. Capii che voleva andare per primo, ma gli sorrisi attraverso il vetro del casco e scossi la testa. Lentamente, con calma, iniziai la salita finale.

Anche con la tuta spaziale, pesavo solo una ventina di chili, quindi mi tirai su a braccia senza preoccuparmi di usare i piedi. Al bordo mi fermai e salutai con la mano il mio compagno, poi mi arrampicai sul ciglio e rimasi in piedi, con lo sguardo fisso davanti a me.

Dovete capire che fino a quel momento ero quasi del tutto convinto che non ci fosse nulla di strano o insolito da trovare. Quasi, ma non del tutto; era quel dubbio ossessionante che mi aveva spinto ad andare avanti. Beh, non era più un dubbio, ma l’ossessione era appena cominciata.

Mi trovavo su un altopiano largo forse un centinaio di piedi. Un tempo era stato liscio, troppo liscio per essere naturale, ma la caduta di meteoriti ne aveva bucherellato e segnato la superficie nel corso di eoni incommensurabili. Era stato livellato per sostenere una struttura scintillante, grossolanamente piramidale, alta il doppio di un uomo, che era incastonata nella roccia come un gigantesco gioiello dalle mille sfaccettature.

Probabilmente nessuna emozione ha riempito la mia mente in quei primi secondi. Poi sentii un grande sollevamento del cuore e una strana, inesprimibile gioia. Perché amavo la Luna, e ora sapevo che il muschio strisciante di Aristarco ed Eratostene non era l’unica vita che aveva generato in gioventù. Il vecchio e screditato sogno dei primi esploratori era vero. Dopo tutto, c’era stata una civiltà lunare e io ero stato il primo a trovarla. Il fatto di essere arrivato forse con cento milioni di anni di ritardo non mi angosciava; era sufficiente essere arrivato.

La mia mente cominciava a funzionare normalmente, ad analizzare e a porsi domande. Si trattava di un edificio, di un santuario o di qualcosa per cui la mia lingua non aveva un nome? Se si trattava di un edificio, allora perché era stato eretto in un luogo così insolitamente inaccessibile? Mi chiesi se potesse trattarsi di un tempio, e mi immaginai gli adepti di qualche strano sacerdozio che invocavano i loro dèi per preservarli mentre la vita della Luna si esauriva con gli oceani morenti, e invocavano i loro dèi invano.

Feci una dozzina di passi in avanti per esaminare la cosa più da vicino, ma un certo senso di cautela mi impedì di avvicinarmi troppo. Conoscevo un po’ di archeologia e cercai di indovinare il livello culturale della civiltà che doveva aver levigato questa montagna e innalzato le scintillanti superfici a specchio che ancora abbagliavano i miei occhi.

Gli Egizi avrebbero potuto farlo, pensai, se i loro operai avessero posseduto gli strani materiali utilizzati da questi architetti molto più antichi. A causa della piccolezza dell’oggetto, non mi venne in mente che forse stavo guardando il lavoro di una razza più avanzata della mia. L’idea che la Luna avesse posseduto un’intelligenza era ancora troppo tremenda da afferrare, e il mio orgoglio non mi permetteva di fare l’ultimo, umiliante passo.

E poi notai una cosa che mi fece accapponare la pelle sulla nuca: una cosa così banale e così innocente che molti non l’avrebbero mai notata. Ho detto che l’altopiano era stato sfregiato dalle meteore; era anche ricoperto per pochi centimetri dalla polvere cosmica che filtra sempre sulla superficie di qualsiasi mondo dove non ci sono venti a disturbarla. Tuttavia, la polvere e i graffi delle meteore terminavano bruscamente in un ampio cerchio che racchiudeva la piccola piramide, come se un muro invisibile la proteggesse dalle ingiurie del tempo e dal lento ma incessante bombardamento dello spazio.

C’era qualcuno che gridava nelle mie cuffie e capii che Garnett mi stava chiamando da tempo. Camminai instabilmente verso il bordo della rupe e gli feci segno di raggiungermi, senza fidarmi di parlare. Poi tornai verso quel cerchio nella polvere. Raccolsi un frammento di roccia scheggiata e lo lanciai delicatamente verso l’enigma splendente. Se il sassolino fosse svanito davanti a quella barriera invisibile non mi sarei sorpreso, ma sembrò colpire una superficie liscia ed emisferica e scivolare dolcemente a terra.

Capii allora che non stavo guardando nulla che potesse essere paragonato alle antichità della mia razza. Non si trattava di un edificio, ma di una macchina che si proteggeva con forze che avevano sfidato l’Eternità. Quelle forze, qualunque esse fossero, erano ancora in funzione e forse mi ero già avvicinato troppo. Pensai a tutte le radiazioni che l’uomo aveva intrappolato e domato nel secolo scorso. Per quanto ne sapevo, potevo essere irrimediabilmente condannato come se fossi entrato nell’aura mortale e silenziosa di una pila atomica non schermata.

Ricordo di essermi voltato verso Garnett, che mi aveva raggiunto e ora era immobile al mio fianco. Sembrava del tutto ignaro di me, così non lo disturbai, ma mi avvicinai al bordo della scarpata nel tentativo di riordinare i miei pensieri. Sotto di me c’era il Mare Crisium – il Mare delle Crisi, appunto – strano e bizzarro per la maggior parte degli uomini, ma per me rassicurante e familiare. Alzai gli occhi verso la mezzaluna della Terra, adagiata nella sua culla di stelle, e mi chiesi che cosa avessero coperto le sue nuvole quando quegli ignoti costruttori avevano terminato il loro lavoro. Era forse la giungla fumante del Carbonifero, la costa desolata su cui i primi anfibi dovevano strisciare per conquistare la terra – o, prima ancora, la lunga solitudine prima dell’arrivo della vita?

Non chiedetemi perché non ho intuito prima la verità, che ora sembra così ovvia. Nella prima eccitazione della mia scoperta, avevo pensato senza alcun dubbio che questa apparizione cristallina fosse stata costruita da qualche razza appartenente al remoto passato della Luna, ma all’improvviso, e con forza schiacciante, mi venne la convinzione che fosse estranea alla Luna quanto me.

In vent’anni non avevamo trovato alcuna traccia di vita, se non qualche pianta degradata. Nessuna civiltà lunare, quale che fosse il suo destino, avrebbe potuto lasciare solo un singolo segno della sua esistenza.

Guardai di nuovo la piramide splendente, e tanto più sembrava lontana da qualsiasi cosa avesse a che fare con la Luna. E all’improvviso mi sentii scuotere da una sciocca risata isterica, provocata dall’eccitazione e dallo sforzo eccessivo: avevo infatti immaginato che la piccola piramide mi parlasse e mi dicesse: “Scusa, anch’io sono un estraneo qui”.

************************

Ci sono voluti vent’anni per rompere quello scudo invisibile e raggiungere la macchina all’interno di quelle pareti di cristallo. Ciò che non riuscivamo a capire, alla fine lo abbiamo spezzato con la forza selvaggia dell’energia atomica e ora ho visto i frammenti della cosa bella e scintillante che ho trovato lassù sulla montagna.

Sono privi di significato. I meccanismi – se di meccanismi si tratta – della piramide appartengono a una tecnologia che si trova molto al di là del nostro orizzonte, forse alla tecnologia delle forze parafisiche.

Il mistero ci perseguita ancora di più ora che gli altri pianeti sono stati raggiunti e sappiamo che solo la Terra è stata la casa della vita intelligente nel nostro Universo. Né una civiltà perduta del nostro mondo avrebbe potuto costruire quella macchina, perché lo spessore della polvere meteorica sull’altopiano ci ha permesso di misurarne l’età. È stata collocata sulla sua montagna prima che la vita emergesse dai mari della Terra.

Quando il nostro mondo aveva la metà della sua età attuale, qualcosa dalle stelle ha attraversato il Sistema Solare, ha lasciato questo segno del suo passaggio e ha ripreso il suo cammino. Finché non l’abbiamo distrutta, quella macchina stava ancora adempiendo allo scopo dei suoi costruttori; e per quanto riguarda questo scopo, ecco la mia ipotesi.

Quasi cento miliardi di stelle girano nel cerchio della Via Lattea, e molto tempo fa altre razze su mondi di altri soli devono aver scalato e superato le vette che noi abbiamo raggiunto. Pensate a queste civiltà, lontane nel tempo contro il bagliore sbiadito della Creazione, padrone di un universo talmente giovane che la vita era arrivata solo su una manciata di mondi. La loro sarebbe stata una solitudine che non possiamo immaginare, la solitudine degli dei che guardano all’infinito e non trovano nessuno che condivida i loro pensieri.

Devono aver esplorato gli ammassi stellari come noi abbiamo esplorato i pianeti. Ovunque ci sarebbero stati mondi, ma vuoti o popolati da cose striscianti e senza cervello. Così era la nostra Terra, con il fumo dei grandi vulcani che ancora macchiava il cielo, quando la prima nave dei popoli dell’alba arrivò scivolando dall’abisso oltre Plutone. Passò davanti ai pianeti esterni ghiacciati, sapendo che la vita non avrebbe potuto giocare alcun ruolo nei loro destini. Venne a riposare tra i pianeti interni, riscaldandosi attorno al fuoco del Sole e aspettando che le loro storie iniziassero.

Quei vagabondi devono aver guardato la Terra, che volteggiava sicura nella stretta zona tra il fuoco e il ghiaccio, e devono aver intuito che era la preferita dei figli del Sole. Qui, in un lontano futuro, ci sarebbe stata l’intelligenza; ma c’erano ancora innumerevoli stelle davanti a loro e forse non sarebbero mai più passati di qui.

Così lasciarono una sentinella, una delle milioni che hanno sparso per tutto l’Universo, vegliando su tutti i mondi con la promessa di vita. Era un faro che nel corso dei secoli ha segnalato pazientemente il fatto che nessuno lo aveva scoperto.

Forse ora capite perché quella piramide di cristallo fu posta sulla Luna invece che sulla Terra. I suoi costruttori non si preoccupavano delle razze che stavano ancora lottando per risalire dalla barbarie. Si sarebbero interessati alla nostra civiltà solo se avessimo dimostrato di essere in grado di sopravvivere, attraversando lo spazio e fuggendo così dalla Terra, la nostra culla. Questa è la sfida che tutte le razze intelligenti devono affrontare, prima o poi. È una doppia sfida, perché dipende a sua volta dalla conquista dell’energia atomica e dall’ultima scelta tra la vita e la morte.

Una volta superata questa crisi, era solo questione di tempo prima di trovare la piramide e di forzarla. Ora i suoi segnali sono cessati e coloro che hanno il compito di farlo rivolgeranno la loro mente alla Terra. Forse desiderano aiutare la nostra civiltà nascente. Ma devono essere molto, molto vecchi, e i vecchi sono spesso follemente gelosi dei giovani.

Non riesco mai a guardare la Via Lattea senza chiedermi da quale di quelle nubi di stelle a banchi stiano arrivando gli emissari. Se mi perdonate una similitudine così banale, abbiamo fatto scattare l’allarme antincendio e non abbiamo altro da fare che aspettare.

Non credo che dovremo aspettare a lungo…

___________________________

Arthur C. Clarke, grande autore inglese di fantascienza, ha scritto tra l’altro il romanzo 2001: Odissea nello Spazio in collaborazione con Stanley Kubrick. Questo racconto, del 1948, è stata la fonte di ispirazione proprio per quel film. Traduzione dall’originale The Sentinel a cura di Consorzio Zero37 (luglio 2022).